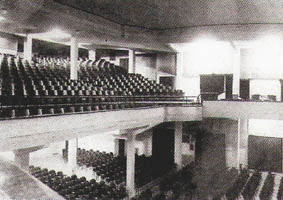

Cine Monumental |

UNA CULTURA DE CINES Por

José María Conget |

Mi recuerdo

más antiguo del miedo está asociado con el Cine Monumental

y un domingo de invierno. Supe qué era la injusticia (aunque

me favorecía) una tarde del Corpus, en la cola sin esperanza

del Cine Coso, cuando mi tía pagó el doble de su precio

por unas entradas que nos permitieron ver una de espadachines y los

chicos que llevaban el dinero justo apretado en el puño ahí

se quedaron, algunos casi lloraban y yo les comprendía. Mi primera

trasnochada -en mi casa funcionaban horarios conventuales- fue para

ir al Cine París, recién estrenado, creo, con la Salve

de la sabatina colegial todavía retumbando por la cabeza mientras

derramábamos lágrimas por el martirio de un sacerdote

español víctima de las hordas rojas y de Gerard Tichy

que era malísimo pero al final me parece que se arrepentía.

Mi memoria olfativa no puede retroceder mas allá del Cine Fuenclara;

mi abuela aseguraba que olía a orines y, quizá por contribuir

a esa específica fama, era una de las salas en las que yo no

tenía que esperar al descanso para que me acompañasen

al wáter: si los mayores no querían perderse el idilio

entre Errol Flynn y Olivia de Havilland, me aconsejaban que me acurrucara,

sacara la colica y me despachara sigilosamente; eso sí, luego

nos cambiábamos de asiento y, cuando se encendían las

luces, yo buscaba, fascinado y no sin cierto orgullo, aquel reguerillo

que recorría varias filas de butacas y se encharcaba junto a

la misma pantalla.

Un escritor cubano ha postulado para siempre la semejanza entre los cines y los templos. A tan aguda comparación sólo le pongo el reparo de ser demasiado restrictiva. Graham Greene recurrió a un poema ilustre para encontrar una definición de esos locales mágicos: The pleasure dome. Hermoso pero inexacto; es cierto que le debo a la discreción del Cine Vitoria alguno de los momentos de mayor placer físico de mi vida, pero también en el cine -en el Alhambra, en el Coliseo- me alcanzaron la conciencia de la amistad traicionada, la amargura del amor desdeñado. La verdad es que apenas puedo evocar una experiencia importante de mi pasado que no encuentre su correlato en una sala cinematográfica: mi mapa personal de la dicha, la enfermedad, el sexo, la frustración, lo traza sucintamente la cartelera zaragozana de hace unos años. De estudiante tuve la buena cabeza de pasar más horas en los bares y en los cines que en las aulas. Me acuerdo del entusiasmo, digno de mejor causa, de mi ingreso en la Universidad porque coincidió con la reposición de Raíces profundas en el "Latino" (octubre del 65, compruébese en cualquier hemeroteca). Comprendí pronto que ningún libro de texto merecía llegar a final de curso y gracias al librero de lance Allué, en el "Tubo", pudimos mi amigo Manuel Aguirre y yo asistir a numerosos estrenos; la odiosa Historia de Palomeque se redimió, en parte, por franquearnos, entre otras delicias, El ciudadano Kane en el Argensola; La noche de los generales ("Goya") me la proporcionó un famoso y prescindible texto de fonética; merced a la Geografía de 2º (que por desgracia estaba en francés y rentaba menos) el "Palafox" -y qué bien olía a cine el Cine Palafox- nos acomodó para ver a Paul Newman haciendo de indio noble en Hombre. En consecuencia, los únicos aspectos culturales aragoneses que me interesan íntimamente se relacionan con algunos bares de Zaragoza y todos sus cines. Ofrecería al vocacional de la erudición un inagotable muestrario de temas para artículos académicos y tesinas. Hay intrigantes cuestiones historicoeconómicas : ¿Por qué el "Rex" y el "Fleta" costaban treinta pesetas cuando todas las otras salas de estreno oscilaban entre las 20 y las 25? ¿Alguien recuerda el precio de las matinales del "Coliseo" en 1963? ¿Se sabe que el "Fuenclara" ofrecía los precios más bajos de la ciudad en su incomodísimo y casi secreto gallinero? Me apasiona, por ejemplo, la variable tolerancia de los porteros cuando se quería entrar a películas de mayores sin tener la edad. ¿Cómo se llamaría el bondadoso del "Elíseos", y el del "Palafox", tan grandullón como benévolo? El del "Latino", sin embargo, era implacable, dentro de cierta simpatía: bajito, moreno, ligeramente estrábico, de pelo rizado, muy guasón a la hora de escuchar que te habías olvidado el carné de identidad en la otra chaqueta. La distancia e impasibilidad caracterizaban al del "Goya", otro de los infranqueables (así me imaginé luego al guardián de las puertas de la Ley, de Kafka); esa sala ofrecía en compensación, la sonrisa permanente de un acomodador de aspecto aristocrático y venerable y amabilidad extraordinaria. Igualmente gratas, aunque serias, las acomodadoras del "Elíseos", mi favorito, el cine que nos permitió imaginarnos listísimos cuando lo ascendieron a categoría de Arte y Ensayo, con El sirviente, y que sólo presentaba el escollo del carácter arbitrario de su taquillera. Y las taquilleras, ay, son otra historia para la que no queda espacio. Mais oú sont les neiges d'antan? Si yo supiera escribir versos, qué tema más elegíaco que los cines de barrio de Zaragoza, los mejores cines de barrio de todo el mundo, lo afirmo sin chovinismo. Pero también los otros, los del centro, desaparecen inexorablemente. ¿Quién no llorará evocando las audacias decorativas del "Dorado" y su primera fila de las localidades de arriba, donde, de quinceañeros, apoyábamos los pies sobre la baranda y allá enfrente una de romanos o de monstruos? Cuando me comunicaron por carta que habían cerrado el "Coso", pensé no volver a pisar Zaragoza. Ruego a mis dioses que preserven al "Elíseos" mientras yo viva. En cuanto

a la muerte... Desde que mi padre espiritual me recomendaba pensar en

ella todas las noches, he visto muchas películas. En fin, puedo

fabular la muerte de un personaje de novelas: es un hombre cansado que

pasea por los barrios de su ciudad, le sorprende la animación

ante las puertas de un cine al que acudía de niño, en

los años 50, a ver programas dobles -el Cine Torrero, pongamos-,

el hombre se acerca, creía que esa sala estaba cerrada desde

hacía tiempo pero hay chicos sacando entradas y los posters anuncian

una película en sesión continua, una película que

el hombre no conoce, y el hombre se decide, al fin y al cabo no tiene

nada que hacer, paga su localidad, entra, observa a la muchachada empujándose

en el bar para comprar sus pipas o su chiclé, la película

ha empezado ya, desde atrás le ilumina una linterna el pasillo,

avanza hasta la fila ocho, le parece que hay mucho público pero

no lo puede distinguir, la película es en blanco y negro, los

actores le resultan vagamente familiares y el argumento conocido, cuándo

la he visto yo, se pregunta, pasan los minutos, entonces nota que hace

frío, que hay un olor a humedad rancia, mira a su alrededor,

no ve a nadie, empieza a comprender, se angustia, voy a salir, piensa,

tengo que salir, sólo que esta película, y de pronto lo

sabe, se encoge de hombros, me quedaré a verla, piensa, y sigue

sentado, mirando a la pantalla, seguirá así hasta que

se quiebren las palabras y desafine la música y las imágenes

se emborronen, ya lo sabe y no le importa, seguirá en el cine

hasta el final. JOSÉ

MARÍA CONGET FERRUZ - Escritor |