|

Las películas circulaban

cansinamente y previsiblemente del Gran Via al Elíseos, del Eliseos

al Victoria y luego al Delicias; por estos cines intermedios circulaba

una menestralía poco acomodada, el funcionariado, los profesionales

con aspiraciones de liberales, viudas de militares, opositores, niños

de casa bien con problemas para la administración de la propina,

aspirantes al quiero y no puedo y otras variopintas escalas sociales

a las que el tiempo derribó casi con tanto ímpetu como

la especulación del suelo acabó con algunos de esos cines.

Pero cuando las películas llevaban cinco o seis semanas de lenta

carrera, venían a dar en unas salas que las recibían bajo

el amparo de "últimos días de proyección en

Zaragoza". El final de la carrera no podía ser menos elegante.

Salas que recordaban por tantos motivos las primitivas barracas de feria,

donde el cine empezó a ser un espectáculo de consumo,

cuyo público parecía arrancado de una novela de Pío

Baroja o cualquier regeneracionista del 98. Cierto que cualquier ciudad

española podía presentar otras al mismo nivel y quizás

aún de peor catadura que las que ahora se van a comentar. Porque

la existencia de semejantes burdeles del cine era un honor ampliamente

compartido en la España del pan negro, y aún muchos años

después de la proclamación oficial de que España

era un país cuyo alimento principal era el pan blanco.

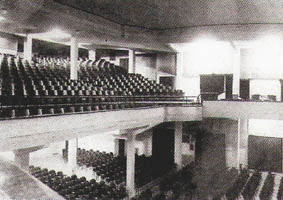

El Monumental Cinema respondía a un nombre casi maldito. No

ha existido cine en España acogido a tan rimbombante nombre que

haya traspasado los límites de lo simplemente soportable. Fue

una sala muerta - y no prematuramente en 1969 - cuya inauguración

se produjo a principio de los años 30. Estaba en un edificio

de corte expresionista - aunque esta calificación mirara de lejos

las obras de Carrión - pero cuyo pedigree terminaba en los roces

que tal calificación mereciera el edificio. Nada existía

en la amplísima sala que recordara estilo alguno, y su disparatada

constitución no le daba otro título personal - aparte

cierta picaresca que comentaremos - que el malhadado recuerdo que entre

sus espectadores dejó el hecho de que la audición era

dificultosa hasta todos los extremos. Los films que se proyectaban eran

de estreno, después de haber recorrido la Ceca y la Meca, y reposiciones

en copias tan estropeadas que no hacían sino añadir alguna

dificultad complementaria al tormento auditivo. Era un cine que daba

la impresión de haber nacido como los demás, mayor largura

que altura, pero al que la mano de algún titán bromista

cambió de posición, acabando por dar la inverosimil apariencia

de ser más alto que largo. Ello hacía que por su inmensa

altura pudieran cobijarse dos pisos que con sus delanteras y la platea

obligada daba la cantidad de cinco clases distintas de localidades.

Por vergüenza ajena no se ponían a la venta los palcos,

pues en un cine de esa facha resultaba del todo incomprensible dar la

aplicación normal a semejantes localidades. Pensar en el funcionamiento

de los palcos del Monumental es algo que solo cuadraría en la

personal óptica de Groucho Marx, de quién en ese cine

se proyectaron muchas películas. En 1955 la localidad mas cara

valía 4 pts, y la más barata 1,25 pts. Nadie se podía

quejar de no encontrar acomodo a su bolsillo. De todas las localidades

de este grotesco palacio del espectáculo la llamada general reunía

características propias cuyo recuerdo parece puro esperpento.

Se trataba de la parte posterior del último piso y consistía

en una serie de gradas de las cuales en la mas alta se podía

dar con la cabeza en el tejado, si el sufrido espectador tenía

una cota de talla superior a la media nacional; amén de dos pasillos

laterales. Si se entraba con la proyección empezada, cosa nada

rara tratándose de un cine de sesión continua, el acomodador

iluminaba desde abajo las escaleras sin acompañar al ocasional

cliente, quizá porque intuía que la propina sería

inexistente y ello le ahorraba mayores esfuerzos o quizá por

no atreverse a entrar en aquella jungla negra; a veces más propia

de un juzgado de guardia que de un lugar para degustar el séptimo

arte.

Lo cierto es que el público le daba un valor peculiar a aquellas

abigarradas gradas por las que era menester circular con tiento en evitación

de caídas o roces con quién tomaba el rábano por

las hojas. La clientela sindical como máxima alcurnia entre el

escaparate social allí expuesto. Seguía un lumpenproletariado

compuesto por cargadores del mercado habituales de bares del casco viejo

- del cual este cine fue el genuino representante en el sector de diversión

que se ofrecía -, soldados y ejecutores de un acto sexual basado

en la represión. El Monumental Cinema, aparte de una película

mal proyectada con escasa luz y sonido inaudible, proporcionaba atractivos

complementarios. Un mercado del "petting" que el doctor López

Ibor olvidó lamentablemente en su libro sobre la vida sexual

y que ninguno de sus seguidores, hoy extinguidos, hubiera bebido en

tan espléndida fuente de experiencias.

La luz de las bombillas de emergencia era escasa y ello propiciaba todas

las variaciones del magreo y de la masturbación. En alguna ocasión

el gallinero - nunca mejor dedicada la calificación a un localidad

de espectáculo - se alborotaba y se oían bofetadas seguidas

de gritos de algún sujeto o sujeta pasivo que manifestaba su

disconformidad por el cariz que tomaban los acontecimientos. Los rápidos

reflejos del foco de la linterna del acomodador - que simulaban los

faros que protegían a las ciudades en guerra de próximos

bombardeos según se veía en las pantallas - venían

a poner orden y paz, y si no la comisaría más próxima

(que se sabía toda la Monumental'story) acababa siendo el punto

obligado para el final de la historia.

Este público se completaba con un enjambre de críos cuando

las películas eran toleradas, y en las sesiones de tarde una

nueva música hecha de bocadillos de merienda - pan y chocolate

- entre gritos y deliciosas blasfemias infantiles ayudaba a corear las

bizarras aventuras de Ivanhoe, Robin Hood o Tarzán. La protomiseria

del cine - al fin y al cabo la 1,25 peseta era la tabla de salvación

de pobres y desvalidos - acabaría generando más "accatones"

que la mente de Pasolini. Porque lo que es aficionados al cine resultaba

bien milagroso que desde aquel submundo, irónicamente situado

en las alturas, pudieran producirse. La elevada situación de

las localidades con respecto a la pantalla producía más

vértigo que el que pudiera ocasionar la acción de la película.

De otro lado, el handicap del sonido podía paliarse mediante

una fórmula para la cual, evidentemente, se precisaba tiempo

y voluntad de permanecer en aquel planeta. Consistía en ver la

película dos veces seguidas para que el oído humano acabase

acostumbrándose a descifrar mensajes en el galimatías

de ruidos. De la misma manera que uno se acostumbra a los más

punzantes terrores no había razón para que no acabara

distinguiendo si aquellas voces de roncas sirenas eran una declaración

de amor o de guerra.

Los domingos se llenaba y dejaban al personal en la calle. Invadían

General Franco (hoy Conde Aranda) y parecían una masa informe

que se apiñaba ante los postes de entrada para oír cantar

a Juanita Reina o ver cabalgar a Gary Cooper. Los films que se proyectaban

no respondían a patrón alguno, pero durante los 50, de

cuando en cuando, daba programas compuestos por las dos jornadas de

un serial, cosa que escasamente sucedía en otros cines. "El

capitán Maravillas", "El escarabajo de oro", "Las

garras de la araña" etc., tomaban posesión alguna

vez al año de tan histórico y popular lugar.

El Frontón Cinema no desdecía en nada del nombre al que

se hallaba acogido; era un frontón de pelota con una pantalla,

colocada en la pared lateral, lo cual suponía, que a quienes

les tocaba localidad cercana a las paredes del frontón quedaban

tan desplazados de la pantalla que veían la proyección

pasada por la fantasía de El Greco; figuras alargadas como resucitados

negaban el cinemascope y aún la pantalla de Lumiere. Allí

se vieron films en una dimensión bien distinta a la que quisieron

sus autores. Por aquella pantalla el color siempre tomaba tintes marrones

y en los últimos años de vida - existió hasta principios

de los 60 - adquirió un defecto singular. El cuadro de la película

salía ligeramente inclinado a la derecha, lo que tampoco era

excesivo problema si el espectador ponía un poco de buena voluntad

y asistía a la ceremonia inclinando a su vez la cabeza para encontrarse

en el mismo eje que la película. Después de todo peores

cosas han pasado.

Las localidades llamadas populares de este Frontón Cinema estaban

casi siempre ocupadas por la facción del ejército llamada

militares sin graduación. Esta peculiaridad se observaba en este

cine con mayor insistencia que en otros de la misma categoría.

La general del Frontón carecía de la afición a

la pendencia de la del Monumental: como causas quizás se debe

a la profilaxis que suponían las abundantes luces rojas que daban

un aspecto a los espectadores como de submarinistas en color de luxe,

y sobre todo a las columnas que cada escasos metros jalonaban el frontal

de la localidad y que obligaban a los espectadores a agruparse en las

zonas entre columna y columna para tener vía libre hasta la pantalla,

objetivo perfectamente lógico de quién pagaba - aunque

fuera poco, 2 pts. - por ver una película. Lógica no siempre

entendida por la empresa que en los días de aglomeración

vendía el aforo completo, con lo cual resulta no difícil

deducir la saludable velada que obtendrían los agraciados con

una columna delante y la inevitable luz roja.

El Frontón Cinema hacía descansos en la mitad de la proyección.

Durante años inmemoriales sonó tras su desvencijada galería

los sones de la melodía anuncio de Okal - producto superior contra

dolores de cabeza y de muelas - de tal forma que semejante cancioncilla

identificaba con más fuerza al local que al propio producto.

El Frontón tampoco hacía remilgos discriminatorios; toda

clase de films pasaban por él. A destacar sus suntuosos programas

dobles de verano con filias de Fox. A destacar no sólo por las

propias películas sino porque el Frontón - local sin refrigeración

- siempre tuvo un nauseabundo olor, fuertemente favorecido por aquellas

botas de Segarra con que el ejercito vencedor del comunismo estaba a

punto de ventilarse a los ciudadanos de a pie mediante una desigual

batalla de narices. Aguantar tres horas de agosto en aquella caldera

fue todo un homenaje a la era del director.

Enfrente del Teatro Iris - luego Fleta - existía una propiamente

llamada barraca que respondía al nombre de cine Iris y proyectaba

las mismas películas que el Frontón Cinema, una semana

más tarde que éste. Las localidades eran sillas de las

llamadas de "La Caridad" por ser iguales a las que tal institución

coloca para ver procesiones. El suelo eran tablas mal encasilladas cuyo

levantamiento dejaba ver la tierra pura y dura sin cubierta o base alguna.

Era una caja pequeña, maloliente y sucia que careció de

la más elemental ventilación, y donde la "vox populi"

hablaba de la presencia de toda clase de insectos. Proyectaba muy oscuro,

de forma que los films en blanco y negro se desarrollaban siempre de

noche y los de color, debido a una patina sonrosada que viraba ese elemento,

dejaban unas imágenes que parecían hablar de muerte y

vida eterna por su propia tenebrosidad. Verdaderamente la luz no se

hizo en el cine Iris. Tenía la ventaja de que se oía muy

bien y podía verse la película de cerca (cosa obligada

para tratar de distinguir algo en aquel mar de brumas), lo cual siempre

gustaba a los aficionados o futuros degustadores de cine y que resultaba

imposible de practicar desde la general del Monumental o del Frontón.

El cine Palacio era una pista de patinaje, y luego baile dominguero,

al que se había colocado una pantalla, una cabina y butacas.

Pero sobre todo abundantes placas de vitrofilm en el techo, a la vista

del público, con el fin de mejorar la acústica del local.

Entre las gradas de general era frecuente ver saltar las ratas. Era

un cine poco concurrido que se convirtió en sala de estreno en

1.964. Después cine de Arte y Ensayo y, finalmente, local dedicado

a la programación de films pornos. Durante los años 50

su ambigú vendía las mejores pipas de girasol de Zaragoza,

con lo que las películas siempre se proyectaban con una banda

sonora complementaria producida por el chasquido, que los domingos era

repetido hasta el infinito, de las mandíbulas contra las legumbres.

El Frontón, Iris y Palacio tenían una institución

cómica. La figura del caramelero que en los descansos pregonaba

mercancía con el grito gangoso - que se llegó a hacer

popular entre los ambientes que frecuentaban aquellos cines - ¡cacahuete,

caramelo, chicle Tabay¡ con un arrastre de vocales interminable

-. Las ventajas económicas por el desempeño del puesto

no eran excesivas, pero a cambio podían ver las películas

toleradas que se exhibían en el local, y a través de la

abertura de las cortinas de la puerta de acceso las de mayores, supuesto

premio al alcance de unos pocos.

Fine del terzo atto

Luis

Betrán Colás

y la colaboración importantísima de dos distinguidos miembros

de la Tertulia Perdiguer: Emiliano Puértolas

(nadie sabe en esta villa de cine más que él) y José

Luis Portolés, sin cuyo inigualable libro de consulta

jamás hubiese llegado a buen puerto esta Historia de algunos

cines de Zaragoza, que irá apareciendo en sucesivos capítulos

encuadrados en las temporadas anuales.

|